「鎭子さんの時代」。13話目となる今回は、昭和20年代に暮しの手帖社が出した「ぬりえ」についてにご紹介します。

昭和26年に1〜4集が出版されたこの「ぬりえ」。商品テストなどの陰にかくれてあまりとりあげられることがないのですが、今見ると驚くべき内容。当時も大きな反響を呼んだようです。

「ぬりえ」はそれぞれ20ページほどの薄い冊子。表紙の厚紙も中ページのザラ紙も、時代的に仕方なかったとはいえ質の良いものとは言えません。ですが写真をご覧いただくとわかるように編集指導に梅原龍三郎・安井曾太郎という当時を代表する画家が名を連ね、そうそうたる方たちが原画と下絵を描きおろしてくださっているのです。

「とと姉ちゃん」のモチーフ本となった「『暮しの手帖』とわたし」によると、「ぬりえ」を出すきっかけは、鎭子さんが画家の三岸節子のアトリエを訪ねた際につぶやいた一言にありました。三岸さんとは「(美しい)暮しの手帖・2号」に随筆原稿をいただいて以来親しくお付き合いをさせていただいていました。

「イーゼルにかかっていた一枚の花の絵をみて思わず『わたしも描きたいわ』とつぶやいたのです。すると三岸さんは、『あら、描けるわよ』とあっさり答え、『この絵の下書きをあなたにあげるわ。それに色をつけたらいいの』と、こともなげに言われたのです」。

鎭子さんはそれを受け「三岸さんは(略)当代一流の画家が描いた絵を、ぬりえにしようというすごいプランをくださった」と続けて記しています。きっといつもそのように「なにかおもしろいテーマはないかしら」と会う人たちの声に耳を傾けていたのでしょう。

編集部に戻って花森さんにそのまま報告すると「よしやろう」と即決。すぐに行動を起こし、画家たちに会って企画を話したところ快諾を得て「ぬりえ」誕生につながります。背景には花森さんの人脈の力もあったでしょう。でもそれだけではなかったと思うのです。花森さんと鎭子さんがつくっていた「暮しの手帖」が魅力を放ち信頼されていたこと、そして新しいこと、おもしろそうなことに対して垣根をつくらず応じていこうという時代の気分もあったと想像します。冊子の最後に添えられ画家たちの絵を描くことについてのコメントには心が温まります。

今本屋さんに行くと、ぬり絵が大人気で、“ぬり絵本”のコーナーが拡張しているのに気づく方は多いと思います。“ぬり絵本”はその性質上電子化しづらく、消耗品で転売されにくいため、出版界の救世主と称されることもありますが、鎭子さんたちがつくった「ぬりえ」もまた、広告を取らない「暮しの手帖」にとってまさに救世主のような存在でした。1冊70円の「ぬりえ」は4冊とも増刷を重ね、25万部を売り上げます。

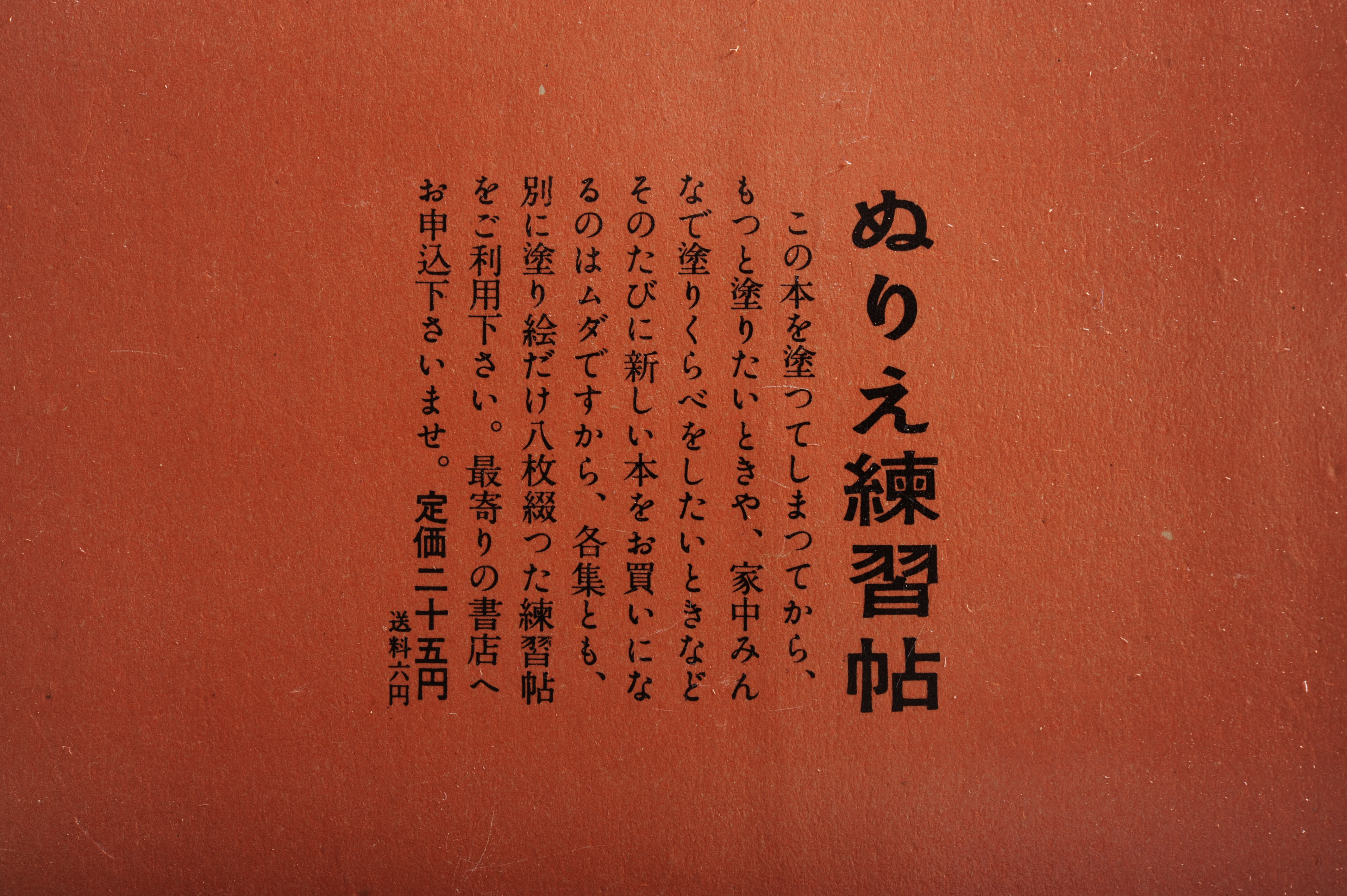

巻頭の梅原龍三郎らの言葉を読むと、「ぬりえ」の本は基本こども向けと記されています。昭和20年代〜30年代は少女たちの間で「きいちのぬりえ」が大流行した時代。それに対して「暮しの手帖」の「ぬりえ」は案外大人が喜んだのではないでしょうか。でも、ほほえましいのは下絵だけを綴った「練習帖」を発売していること。その裏表紙には次のように書かれていることです。

「この本を塗ってしまってから、もっと塗りたいときや、家中みんなで塗りくらべをしたいときなどそのたびに新しい本をお買いになるのはムダですから、各集とも、別に塗り絵だけ八枚綴った練習帖をご利用下さい」。 (田中真理子 文)