あ のプリンとの再会

私のプリンの基準は、昭和30年代に一軒となりの家のおばさんが作って食べさせてくれたプリンです。お皿に盛られたかたち・色、かすかに硫黄を連想させる濃厚な卵の匂い、匙をさした時の弾力、ほどよい甘さ、ほろ苦さ。1度きりの体験でしたが、以来50年その時の衝撃を引きずり、ハウスプリンミクスで作ったバケツプリンも、プッチンプリンも、上京後初めて食べたモロゾフも、大流行のなめらかプリンも基準をクリアせず、あれは夢?とさえ思うようになっていました。ところが、出会ったのです!「おばさんが作ってくれたのはこれだったに違いない」プリンに、『暮しの手帖』で。

|

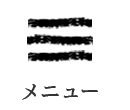

『(美しい)暮しの手帖』昭和25年8号より。ピンクの文字とモノクロの写真の組み合わせも印象的です。 |

憧 れのおやつ

今春からこのグリーンショップのホームページにコラム『鎭子さんの時代』を連載させていただき、『暮しの手帖』のバックナンバーを読むことがよくありました。そのたびに花森さんや鎭子さんの真摯さにはっとさせられ、襟を正したのですが、平行して密かに楽しみにしていたのがお料理やお菓子作りのページに行き会うことでした。「なつかしい」と言えばそれまでなのですが、ちょっと複雑な気持ちもありました。

母やおばさんが作ってくれたなつかしの味もあるけれど、家にあった『暮しの手帖』を見て「こういうお菓子が出てくる家の子になりたい」と憧れていた子どもの自分をいとしくなつかしく思う方が、強かったからです。

|

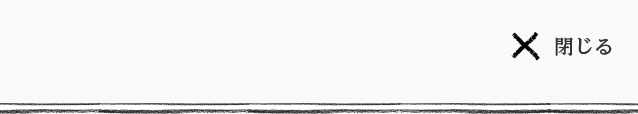

カラメルは“カルメ焼き鍋”で作っています。当時は一般家庭の標準装備だったのかな?「なければ普通の鍋で」とあるので今回はミルクパンを使いました。 |

ハ イカラな写真

昭和25年頃から50年代にかけて『暮しの手帖』でとりあげていたお菓子は、卵・砂糖・メリケン粉といったふつうの材料が主役。オーブンも計量スプーンもないふつうの家でも作れるよう企画されていました。家族や身近なお客さまのためのレシピだったのです。しかしその一方で写真を見ると、水玉のエプロンやシンプルな白い器、きれいな色のテーブルクロスなど、スタイリングはハイカラ。そこに憧れの世界を見ていた子どもは、私だけではないのではないか、案外多かったのではないかと思います。

|

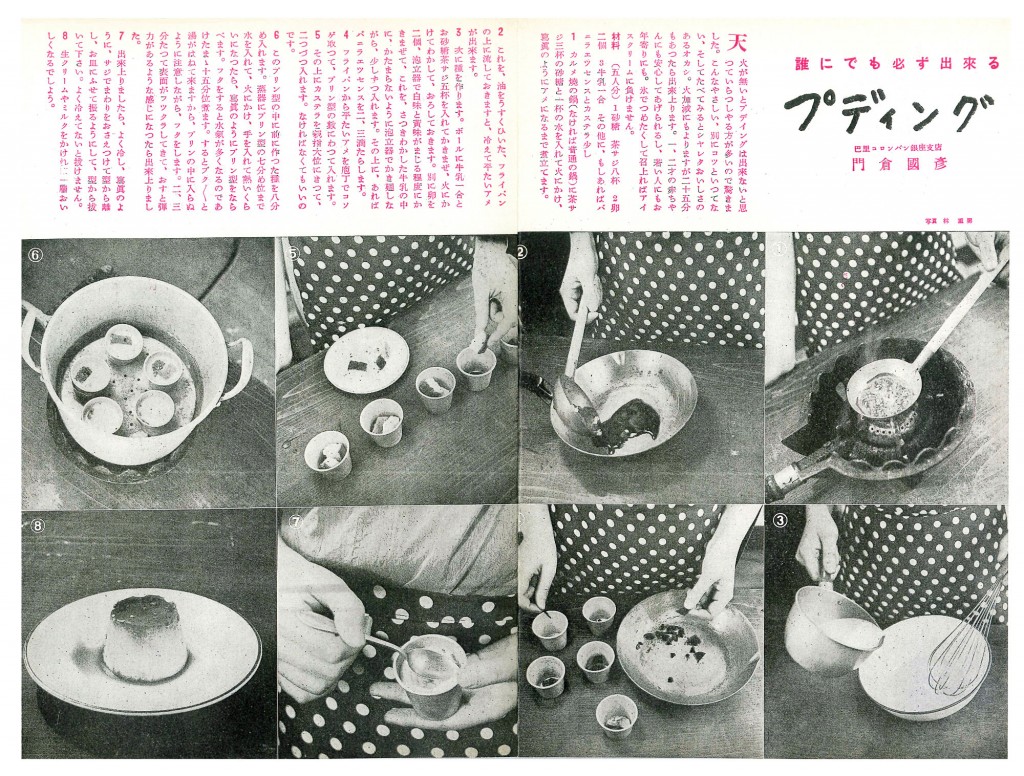

型からはずすシーンがちゃんと写真で紹介されています。そうそうおばさんのプリンはこんな感じでした。ちょっと「す」も入っていました。 |

レ シピを再現したい

だからこそ「これだ」と思うレシピに出会えたからには憧れで済ませたくありません。子どもだった私に、大人になった私が作ってあげたいと思いました。50年かかったけれど、今ならできるのです。ババロアや焼きりんごなど、プリンと同じように、再現したい憧れおやつが他にもたくさんありました。

しばらくの間、そんなレシピを探偵したり、再現するのにおつきあいいただければと思います。材料も道具も極力身近なものを、と心がけている『暮しの手帖』の昭和のおやつレシピ、今子育て中のお母さんたちにも興味を持っていただけると幸いです。最初にとりあげるのは“昭和25年のプリン”です。

|

昭和25年のレシピに準じて再現したプリンです。ちょっと「す」が入った感じも同じになりました。(左) |

「誰 にでも必ず出来る プディング」

プリンのレシピは人気だったのでしょう。昭和に刊行された『暮しの手帖』に繰り返し登場します。そのいちばん最初が昭和25年の「誰にでも必ず出来る プディング」でした。

記事は2ページ。「天火が無いとプディングは出来ないと思つていらつしやる方が多いので驚きました。こんなやさしい、別にコツといつてない、そしてたべてみるとシヤレタおいしさのあるオカシ。火加減にもよりますが二十五分もあつたら出来上がります」という書き出しで始まり、材料、作り方と続きます。当時としては画期的な写真付きのレシピはとてもていねいです。なかでもできたプリンを型から抜く際の注意事項は「サジでまわりをおさえつけて~お皿にふせて振るようにして(後略)」と微細。鎭子さんたちが試作し「ここは難しいから、しっかり伝えなくては」と思ったのだろうと想像しました。

写真を見ると蒸し鍋はアルマイト製ですが、今回は自分が使い慣れている中華蒸篭を使わせてもらうことにしました。茶サジで表記された砂糖の分量をグラム数に置き換えるなどしたので、25分で完成とはいきません。それでも1時間かからずに、なつかしのプリンに再会することができました。なんだかずっと絡まっていた糸がひとつほどけたよう、幸せな気分です。

今の時代、蒸し器より天火(オーブン)のほうがポピュラーかもしれません。でも、もし、作ってみたいと思われる方は、最初の写真を拡大してみてください。レシピが読めると思います。

次回はさつまいものおやつを作ってみます。ご期待ください。

文 田中真理子