ペ ギー葉山さんのドーナツ

ドーナツはこの連載を始めるときから、とりあげたいと思っていました。でも改めて考えてみるとはっきりしないのです。なぜ「昭和のおやつ」と言えば、ドーナツを連想するのか? 粉と卵と砂糖と油の組み合わせがまずいはずはないし、天火がなくてもできるし、リング型は愛らしい。でもそれだけ?

で、探偵的にたどり着いたのが、子どもの頃、NHKの「みんなのうた」で聞き、今でもそらで唄える『ドレミのうた』でした。 「ドはドーナツのド」で始まる歌詞は、今年の春に83歳で亡くなられた歌手・ペギー葉山さん(昭和8年〜平成29年)の訳詞です。ペギーさんは昭和35年にニューヨークでミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』を見て感激。この歌をぜひ日本に紹介したいと訳にとりかかりましたが、「ドは、ドーナツ以外なかった」と生前インタビューで語っておられます。戦時中集団疎開していた福島でのこと。いちばん食べたいものを絵に描いて空腹を満たしていた、その絵が、お母様がよく作ってくれたドーナツだったからです。

|

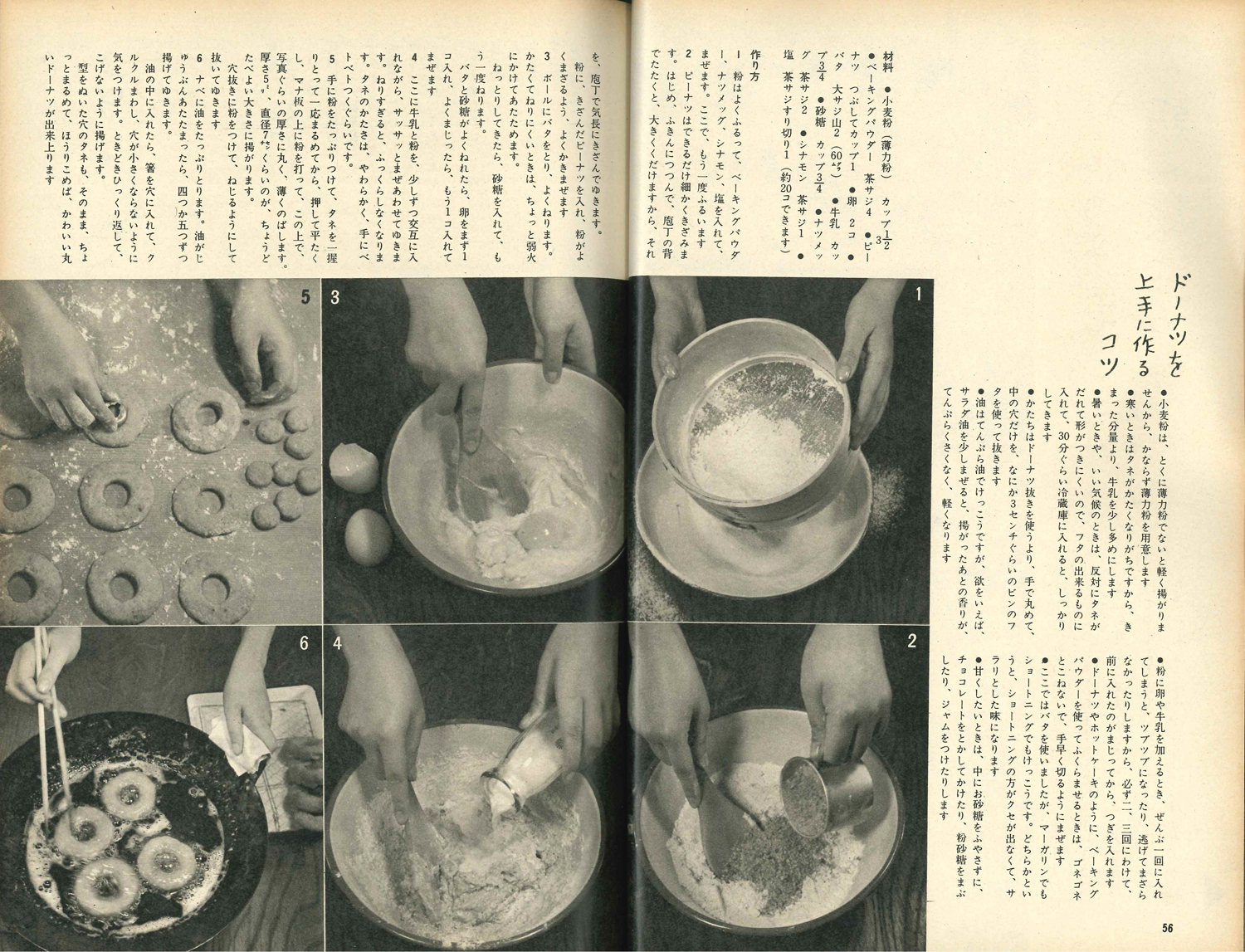

昭和38年刊行『暮しの手帖 72号』より。写真をクリックして拡大すると、レシピが読めます。砂糖がけ、チョコレートがけはオプション。細かな記載はありません。 |

『ド レミのうた』のドーナツ

ドーナツの作り方は、明治30年代にベストセラーになった小説『食道楽』にすでに紹介され(ナットメッグを使っています)、大正や昭和初期の料理本にもすでに登場しています。でも、それを実際に作るなんて、ペギーさんのお母様はすすんでいたのだと思います。ペギーさんと歳の近い探偵の母が、空腹な時に思い描いたのはたぶんぼたもち。子ども時代にドーナツを食べていたとは想像しづらい。

『ドレミのうた』が大ヒット、日本中に流れたのは昭和37年。当時小学1年生だった探偵のドーナツの記憶には、ペギーさんが歌詞に託した気持ちや時代の熱気が重なっているように思います。今回ご紹介するのは、その翌年、昭和38年刊『暮しの手帖 72号』に掲載されたレシピです。

|

材料です。小さめのドーナツが30個ほどできる量でした。少人数の家庭なら、半量でもよさそうです。探偵は種を半分冷凍。後日解凍して揚げましたが、うまくいきました。 |

手 で丸め、穴はフタで抜く

毎回書いていることですが、『暮しの手帖』のレシピはとても親切で助かります。例えば、ドーナツの型は使わず、手で丸め、中の穴は3㎝ぐらいのビンのフタを使って抜くことをすすめていますが、その時「穴抜きに粉をつけて、ねじるようにする」とあります。その通りにすると、抜きやすい! 今回も失敗なく、最後までたどりつくことができました。オールドファッションタイプの、表面が割れ、サクッと揚がったドーナツは、見た目もかわいく、スパイスが効いて香ばしい。第1話で紹介したプリン同様、子どもの頃の自分に食べさせてあげたいと思いました。でも、気になることが3つ残りました。

ひとつはレシピを紹介してくださっている高橋文子さん。どんな方だったのでしょう? ふたつ目は、ピーナツを入れるレシピは、オリジナルなのか? そして最後に写真。朝ご飯にもなるドーナツ、というわりにはセッティングが大仰な気がします。

|

ナツメグといえば、ハンバーグに使うものと思っていた探偵。ドーナツに入れてびっくり。シナモンやバニラとは違う、ちょっと大人の味に仕上がるのです。甘さもほどよく、ピーナツの風味も効いて、後をひくおいしさ。 |

高 橋文子さんのドーナツ

高橋文子さんは、昭和40年前後に刊行された『主婦の友』や『栄養と料理』のお菓子ページにも、料理家としてお名前が見受けられました。当時東京大学・東京慈恵医科大学で教授をなさっていた高橋忠雄さんの奥様で、忠雄さんと『暮しの手帖』は、昭和28年から始まった連載「診察室での会話」や、それをまとめた単行本『からだの読本』で長くおつきあいをさせていただいていました。その中から、文子さんとも交流が生まれ、誌面にご登場いただいたのではないでしょうか。

明治44年生まれの文子さんは、お父様も著名な医師・内科学者。これから先は探偵の推測や想像をお許しいただきたいのですが、食べものに気を配る家庭で育ち、料理や栄養に大いに関心があった方だったのではないかと思います。

『食道楽』も読まれていて、忠雄さんの出張みやげのアメリカやヨーロッパのお菓子の本を見て、ドーナツにナツメグやシナモンを効かせてみようと試みられたのかもしれません。

また、大正初期の料理雑誌を見ると、国産品応用の西洋料理として、落花生入りの氷最中を紹介した記事や、滋養食品としてのピーナツトバタの広告が載っていました。「落花生入りドーナツの拵へ方」というレシピも見受けられ、文子さんのお母様がこれらをご覧になってドーナツを手作りされ、高橋家の味として引き継いだというストーリーもありえます。生きておいでであれば、文子さんにいろいろなお話を伺いたかった。

最後に、写真についてですが、昭和38年頃から『暮しの手帖』の洋風のお菓子のページが、すべてではないけれど、ドラマチックな傾向になっていくのです。この背景については、少々お時間をいただいて偵察をしてみたいと思っています。

|

『からだの読本』を担当した編集者によると 、高橋忠雄さんは『暮しの手帖』の医学記事の基礎を作って下さった方。怖かったけれどおしゃれで、カメラが得意。ヨーロッパ旅行の写真と原稿も寄稿されていました! 昭和42年刊『暮しの手帖 92号』より。 |